私は元々映像が大好きでした。

20歳で初めての海外、インドの放浪に出かけましたが、何とその時レンタル屋さんで大金はたいて借りたのがSonyのVideo8でした。これは肩乗せ型の巨大なビデオカメラでしたが、ビデオの世界に革命となった小さなカセット「Video 8」を数本購入してインドに持っていったのです。

バックパックの中に入るわけもなく、それだけは肩掛けのショルダーに入れていましたが身なりは格安旅行のバックパッカー。それなのに、巨大なビデオカメラを持って撮影して歩いているというなんとも妙な出で立ちでインドを歩いていました。その時の映像は今でも「地球のステージ」の中で数秒間使用されています。

医学部時代は音楽とバイトと旅に明け暮れていましたが、その傍らで映像の撮影にはいつもこだわっていました。

そして医学生4年の時に始めてのフィクション映画「青春の旅立ち」を制作したのです。

それは、地方から出てきた青年がひたすらギターの練習を重ねてビッグになっていくという根性ものでしたが、

今でも覚えているのは、エンドロールを作るお金がなかったので、トイレットペーパーに出演者やスタッフの名前を書き込み、それをくるくると巻き下げていってエンド「ロール」!にしたことです。その映画は今でも大切に持っています。

医師になってからようやく目覚めた国際医療協力の現場でもいつもビデオを回していました。

それは純粋に「この現場を伝えなければ!」という使命感だったと思います。

当時よく言っていた言葉に「見てしまったものの責任」というものがありました。

つまり貴重な「現場」を見たものは、それをちゃんと伝える責任があるというものでした。

だからすべての現場にビデオカメラを持ち込んで、撮影していました。

それが1996年に始まった「地球のステージ」の礎になります。

その膨大な映像資料と、オリジナルの音楽をライブ形式でシンクロさせ、伝えていく。「地球のステージ」形式の始まりです。

それはスライドと語り、映像とライブ音楽という4つのメディアを組み合わせてライブで伝えるという全く新しい形式の

「パフォーマンス」でした、瞬く間に全国にひろがり、現在では年間200公演以上をこなし、全国津々浦々の学校現場で公演しています。 その十数年間の中で培ってきた撮影、編集、音楽制作、シンクロ技術、映写技術、舞台の見せ方の蓄積は、自然な形で映画制作に入っていくのに整っていました。

実は津波が来る前にも2作品ほどドキュメンタリータッチの短編作品を制作していましたが、

それは決して長編映画ではなかったのです。

そして津波がきました。

「心のケア」の活動の中でいつも行ってきたのは「演劇」です。

それは、演ずることによって一層心の整理が進むからですが、これまでスリランカ津波大災害、ジャワ島中部大震災、

ヨルダン国内イラク難民支援、パレスチナ自治州ガザ地区ラファの子どもたちの心のケアなどでこの「演劇ワークショップ」を展開してきました。これも後の映画制作を大きく後押しする要素になっていました。

つまり演技指導やシナリオ制作の経験が積まれていったのです。

被災した私は迷うことなく「映画を創って心のケアを完成させよう」と思っていきました。

そして閖上小学校と下増田小学校の被災した子どもたちと、まずは5本の短編映画を制作したのです。

そちらは漢字の「不思議な石」。

まさに子どもたちが被災地に向き合い、演ずることで心の整理をするための「ワークショップ」でした。

そして今回このひらがなの「ふしぎな石」を制作することになったのは、この津波からの復興に最も大切なものは「想像力の回復」だと思ったからです。恐ろしい津波の映像によって抑圧された想像力を、今フィクション映画を創ることで取り戻す。

それが今回の「ふしぎな石」の制作動機です。

大切な我が子を亡くした母親の真実の気持ち、そして「こんな話があったらいいな」という架空の物語に載せて、

「津波で亡くなった人の声が天から聞こえて来る」という設定は、すべてフィクションです。

しかし、このフィクションが次のステップである「復興」の鍵と考えてきました。

私たちはあまりに厳しい現実ばかりを突きつけられて、想像力を失っていたのです。

だからこの映画には夢があり、希望があり、勇気があると信じています。それは被災者自らが制作し、すべて被災地でロケを敢行し、すべて被災者が出演しているからです。そこに、この映画「ふしぎな石」の重大な役割があるのです。

被災者でない人が演じると、「人の死を何だと思っているのだ」という"そしり"を受けかねません。

しかしこの映画はすべて被災者が演じ、被災者が創っています。だからそういった"そしり"を受けることはないのです。

そしてこの映画を見た多くの人が「向き合う」ことの大切さを知り、ともすれば「放っておけば忘れる」と、

誤った考えで時に記憶をゆだね、PTSD(心的外傷後ストレス障がい)になっていく事態から身を守るために、

この映画を世に出してきました。 人間はいつか必ず心的外傷(トラウマ)に向き合うことで乗り越えていけるものです。

そのための啓発的側面を抱いてこの映画を制作しました。 それは、映像や音楽制作に慣れていた自分が、

心のケアとして続けてきた「演劇」の要素を加味し、向き合うためのシーンをふんだんに盛り込んだ映画を創るということは実に自然な流れだったとも言えます。

こうして初の長編映画はフィクションでつくることが出来ました。

技術革新によって昔は高価だった撮影機材や編集機材が格段に身近なものとなったことも映画制作の追い風になりました。

特に全編を貫いたEOS 5D Mark-II2台とMark-III1台の存在は大きかったと思います。

そして素晴らしい小学生俳優にも恵まれ、いい映画になりました。

しかしやはり圧巻は自ら息子を津波で亡くすという厳しい経験をしてきた丹野さんが、しっかりと向き合って「命の言葉」をたくさん語ってくれたことでしょう。

すべての出逢いに感謝。そしてすべての向き合う勇気に感謝です。

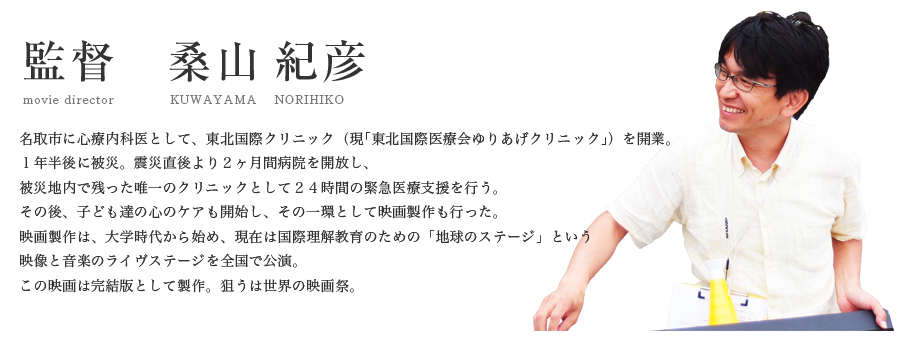

これからも「心のケア」としての映画を制作していきたいと思います。